第二次世界大戦終了から80年

文・サンダース宮松敬子

4年前の原稿

まず今回のメルマガをお読み頂く前に、終戦76年目であった4年前に書いた拙文をお読み頂きたいのだが、今回の一文とかなりダブル内容もあることをご理解い頂ければと切望している。

76年目の終戦記念日(8月15日)の今日、歴史を風化させない為に一文を残したい – The Group of 8 –

4年前のその年は、今年のように「第二次世界大戦終了から80周年目」と言われるようなエポック年ではなかったことで、世界各地で特別な記念行事のようなものが催されてはいなかったと記憶している。

しかし本年は、「終戦80周年」という言葉が飛び交い、特に日本では大々的にメディアなどが採り上げ各地で記念式典が行われている。

日本人が特にそれを口にするのは、 実に幸運なことに、第二次世界大戦の終了以後国を挙げて「戦争」が行われていないからであろう。終戦を迎えた1945年には、カナダを含む連合国から無条件降伏を求められポツダム宣言の受諾を要求された。

これは歴史に深く刻まれることとなった出来事だが、その条件の中には広く知られている武装解除、非軍事化、民主化など等が含まれていた。それまでの数年間(1939年~1945年)に及んだ戦争での日本人の犠牲者は、軍人、民間人を併せ310余万人と言われている。

私的な関わり合い

と言うことはあえて言うならば、そこには310余万偏もの生きて暮らしていた人々のそれぞれの物語が存在することになる。気が遠くなるような数字だが、その一つ一つの物語の一篇には、終戦一年前の1944年の夏、当時「赤紙」と呼ばれた一枚の紙によって招集され、フィリピンの何処かの島に送られて戦死した父に絡む我が家の戦争体験も含まれている。

だがなぜ私の父は、軍人でもなく、また若くもなかった36歳という年齢で、しかも子供3人と自分の両親もいる妻帯者であったにもかかわらず、終戦間際に戦場に駆り出されたのか私は長い間不思議でならなかった。

当時父の実家はかなり裕福で、父の父親(私の祖父)は1917年創業のタイヤメーカーY株式会社の役員をしていた。加えて現一橋大学の前身の東京高等商業学校と呼ばれた学校の創立に手を貸し、また幾つもの学校でも教鞭も執っていた。今も残る祖父の英文の日記(1929~1941)はミミズが這うような字で書かれている為、ひどく判読しにくいものの、外国人の名前が頻繁に登場している。今となってはその経緯は分からないが、1900年のパリ、1904年の米国のルイジアナ州St. Louisでの万博にも出かけており山高帽の祖父の写真が残っている。

そんな雰囲気の家庭であったため母が父と結婚する頃の我が家は、横浜の郊外に400坪の敷地、100坪の家屋を構える生活をしていた。文化的な雰囲気が漂う家庭であったことは疑う余地はなく、父は大学卒業後自分の父親と同じY株式会社に勤め、テニス、カメラなどにうつつを抜かし、書道、油絵、詠歌をたしなむ趣味人であったとか。

母には「戦争が終わったらフランスに行って本格的に絵の勉強をしたい」などと、呑気なことを言ってもいたそうだ。

写真:キャンバスに向かって絵を描く父

父の出征時一歳余であった私には、父の思い出と言えるものは残された幾枚もの油絵や素描、達筆な筆のさばきも鮮やかな掛け軸や詩歌などから得たもので、肌身で感じる記憶は皆無である。また耳にした生前の父にまつわる逸話は、すべて母や親戚の者たちから聞かされた「物語」であって実感は伴わない。

だが時代が時代だっただけに長じて就学した時には、級友の中に父親が戦死していたり、戦争絡みの何らかの理由で母子家庭になったりした学友が数人いたのを記憶している。そして成長するに従って父親という存在が友人たちの家庭に居ることに、私はある種不思議な思いを感じるようにもなった。

母の実家

一方母の実家は、母を長女とした3姉妹と一人息子がいる家族構成であったが、両親が教育熱心だったことで、3人の娘たちは全員私立のカトリック系の紅蘭女学校(後の横浜雙葉学園)で学んでいる。広く知られているように、当時の女子教育は「良妻賢母」の育成を目的にしており、家庭生活を円滑にするための知識やスキルを学ぶことのみが重視されていた時代であった。だが母が学んだ学校では、アイルランドからのマダム(尼僧)が英語の教鞭を取っていたため、英文タイプや初歩の仏語さえも学科に含まれていたという。

父とは7年半という短い結婚生活であったのだが、終戦を迎えた翌年の1946年(昭和21年)の早春に、区役所の役人が「ご主人の形見としてフィリピンからの石をお納めください」と言いながら、小さな石ころが一つ入った桐の小箱を持参した。

当時は復員してくる兵士たちも多くいたことで、母は或いは夫も戦場から戻るかもしれないという一縷の望みを持っていたが、これによってその思いを完全に打ち消した。と同時に明日から自分の両肩に掛かる家族の生活を思い、涙の一滴も落とす余裕はなかったと 幾度となく母から聞かされた。

その後敗戦した日本には、米軍の兵士たちやその関係者が続々と来日して来たため、彼らが住む俄か仕立ての兵舎が近所にも建設されるようになった。母は即決断し女学校時代にみっちりと習った英語力を生かし、兵士たちとそこに働く日本人との間を取り持つ通訳としての職を得て生活の一歩を築いていった。

その後は郊外にあったた戦前の住まいを売り、横浜市内に引っ越し、やはり英語力を生かし時計や生糸の輸出入をするスイスの貿易商社でタイピストとして仕事を始めたのである。

今では想像するのは難しいが、当時英文タイピストは華やかな女性の仕事であったことでお陰様で結構な収入があった。とは言えやはり「女手一つ」で子ども3人と生き残った義母(義父は終戦間際に死亡)の5人の生活を支えるのは決して容易なことではなかった。

だが私の脳裏に焼き付いているのは、何かの理由で母の職場を訪ねることがある時など、外国人の同僚と英語で会話を交わしながら、颯爽とオフィス内を闊歩する母の姿である。私はそんな母をどれほど誇りに思った事か!

母のフィリピンへの慰問

母は子供も成長し生活が一段落した終戦から30年目の1975年に、神奈川県が結成したフィリピン戦跡慰霊団に参加した。夫が戦死した島が一体どこなのかは、その時でさえも分からず仕舞いではあったが、グループと共に連れ立って戦跡を見て廻った。

だが終戦30年経ったその時でさえ、そこここに残る洞穴の中にはおびただしい数の日本兵士のものとみられる白骨体がそのまま置かれていたという。

その旅はそれまで何となく不消化の想いを引きずっていた母に、「夫の戦死」という事実を嫌が上にも突きつける結果になった。

母はその慰問旅行を記念して一行が泊まったホテルの宝石店で、自分の生誕月(5月)の石であるエメラルドのピアスを買った。愛おしくそれを耳に飾る母には内緒で、私はある時その価値がどのくらいのものか知りたくなり、たわむれに知り合いの宝石商に鑑定してもらった。驚くことにそれは2個のただの硝子玉だったのだ。

母は購買時にセールスの女性に求める理由を説明し、それに応えて薦められた一品だったのだ。ただのガラス玉などと私は決して母に告げはしなかったが、ふと頭をよぎるのは、その店員にも或いは戦時中の日本軍への何らかの恨みがあり、その復讐をしたかったのかもしれないと考えた。もしそんな想像が本当であったとしても誰が彼女を責められようか。

「ハンドウを回される」(松本清張作「遠い接近」)

日本の超有名な作家松本清張の著した小説に『遠い接近』という一冊がある。これがドラマ化されたのを一体どのような経緯で、何処で観たかはっきりとした記憶はない。

インターネットで調べると、NHKが1975年10月18日に土曜ドラマとして放映(主演 小林桂樹)したとある。

その時期私はすでにカナダに移住していたし、当時はまだ日本のテレビを日々ネットで観ることが出来るなど夢にも考えられない時代であった。となれば、ずっと後に誰かからテープを借りてDVDプレーヤーで鑑賞したのだろうが、その時の衝撃は忘れられない。

話は昭和17年に、小さな自営の印刷色版画工であった33歳の主人公のもとに、赤紙の召集令状が届いたことから始まる。入隊後には古参兵たちにいじめ抜かれ、朝鮮の前線部隊に配属されるが、幸運にも終戦で復員を果たす。だが家族は留守中に広島に疎開したために原爆で亡くなっていたのだ。

彼はその後ふとしたことで、戦時中の赤紙がどのようなずさんな経過によって配られたかのカラクリを知り、それを送った役所の係の者を周到に突き詰め復讐することを決心するのである。

要するに赤紙が配られた理由は、一言でいえば戦時中に町内会が主導して行われた教練「竹やりの練習」などに、小さな自営業で時間が取れず熱心に出なかったことが原因であったのだ。それによって、赤紙を送る係の者から見せしめのために「ハンドウを回された」と分かるのだ。ハンドウ(反動?)とは軍隊用語で、「懲罰」の意味であるという。

私はこのドラマを見た時心底驚き、胸のつかえがストンと落ちた気がした。私の父が赤紙一枚で徴兵されたのも或いは似たような理由だったのではないかと思ったからである。

上記したように戦前まで父の一家は、郊外に屋敷を構え毎朝祖父は会社から迎えの車が来るような優雅な生活をしていた家族であったわけで、真相は全く分からないものの、周辺の住人たちの妬みがあったのかもしれないとは容易に想像できる。加えてそんな生活の中で、父が「竹やり」などの教練に熱心に通ったとはとても思えないのだ。

というのは、欧米と日本の国力の差を外国旅行をしていた実父から聞かされていた父は、将来もし敵兵が上陸して来ても、竹やりなどで殺せるわけがないと信じていたに違いないと思うのだ。

沖縄戦で戦死した叔父

もう一つの我が家の戦争にまつわる物語は、当時20歳前後であった母の弟(私の叔父)が、あの壮絶な沖縄戦で戦死していることである。

今年6月初旬には、終戦80周年ということで天皇ご一家は娘の愛子さまを伴って沖縄を訪問し「平和の礎」にも足を延ばされた。もしこれをその戦いで息子を戦死させた母方の祖父母が知ったらどれほど喜んだことだろうと思わずにいられない。

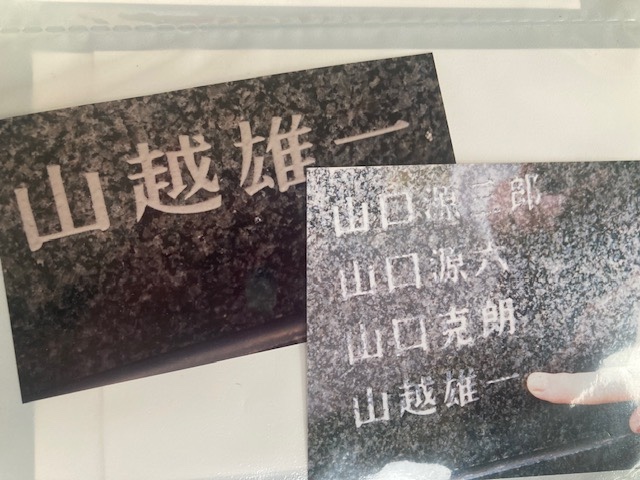

写真:平和の礎に刻まれている母の弟の名前(筆者撮影)

私の義父の物語

上記の一遍は、あくまでも私個人の戦争にまつわる一日本人家族の物語である。

私は30歳でカナダに移住し縁あって現在の夫と結婚したのだが、私の義父に当たる人は牧師だったことで、戦時中にはヨーロッパの戦場に出向いて兵士たちとの交流を行い、その体験を一冊の家族の物語本の中まとめている。

生まれた場所や国は違うものの、ここにも一人の人間の戦争体験記があることを知り深い感動を覚えた。

写真:欧州での最後の激戦地となったノルマンディー戦で戦った戦死者が葬られている米軍墓地(筆者撮影)

今も世界各地で繰り広げられている幾つもの戦争は、ドローンなどという最新兵器を使う戦いなどになっているが、それとて兵隊をはじめ一般の国民も巻き込まれ多くの人々が亡くなることに違いはないのだ。「戦争は悪」と言ったところで、それを止めようとしない指導者たちは耳を貸そうとはしない。

残念ながら今もまだ、新たな戦争による、新たな犠牲者の、新たな物語が日々生まれているのである。